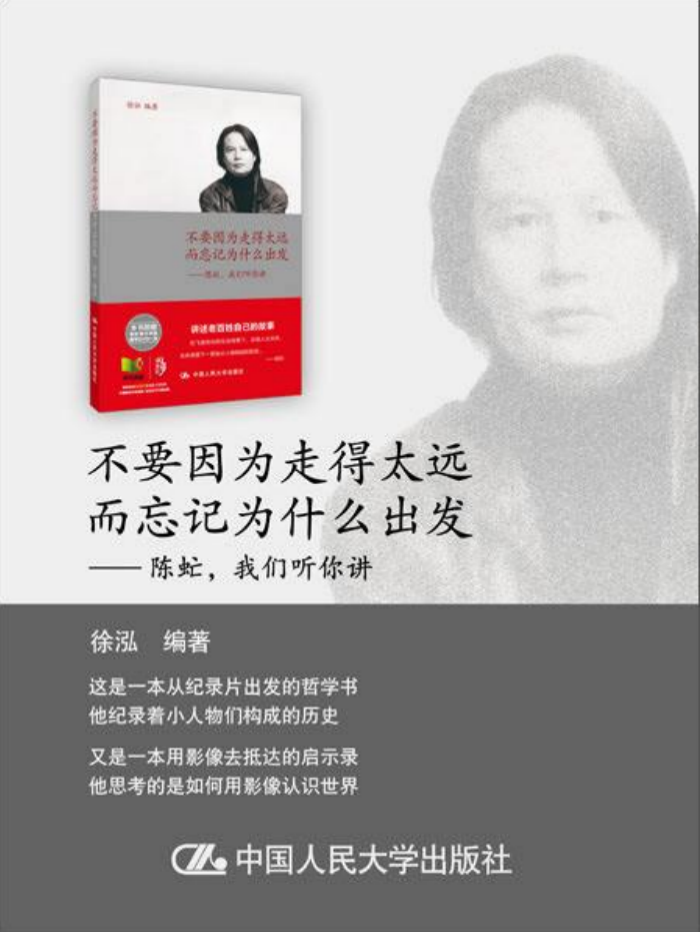

陈虻是谁?为什么读?

- 中国纪录片的奠基人,“讲述老百姓自己的故事”。

- 他思考的是如何用影像认识世界。

- 从纪录片出发的哲学书。

- 不要因为走得太远,以至于忘记自己为什么出发。

- 善于总结反思,从工作中提炼出方法论的实践者和思想者。与AI的对话也是认识世界和认识自己的过程,其方法也同样适合今天。

提示

陈虻的语言风格有什么特点?

陈虻说话带有语录体特色,擅长归纳与分析,具有哲理性思辨色彩,逻辑清晰,纲举目张,便于记忆与传播。

提示

- 语录体

- 提炼归纳分析

- 举一反三

- 哲理思辨

- 逻辑清晰

举几个陈虻语录体的例子:

- 生活中的一切发生都是我们拍摄的机会,而不是我们拍摄的障碍;

- 不要在生活中寻找你要的东西,而要努力感受生活中到底发生了什么;

- 我们并不是在表述某种存在,而是在努力寻找存在的原因;

为什么说努力不是成功的根本?

虽然想成功的人都很努力,但成功的人只是少数。错误的观念会导致努力偏离正确方向。观念是根本,而认识和改变观念完全取决于思维方式。

提示

- 努力 vs 成功比例

- 观念的重要性

- 思维方式决定观念

相比知识积累,什么更重要?

除了知识积累,更重要的是思维方法,包括接受新知识的能力和判断处理信息的能力。这些能力应该比知识本身更为重要。

提示

- 思维方法

- 接受新知识能力

- 信息处理能力

陈虻的读书笔记有什么特别之处?什么是”思想体操”?

陈虻的读书笔记不记录名言警句、论点或论据,而是记录论据后、论点间的过渡段落。他认为这些是思维的转折点,并称研究推理逻辑的思考过程为”思想体操”。

提示

- 不记结论

- 关注过渡段

- 思维转折点

- 推理逻辑

什么是好的纪录片?

好片子是那些领导在家愿意看、开会不愿意表扬,同时又找不到理由枪毙的片子。

提示

- 领导在家愿意看

- 开会不愿意表扬

- 找不到理由枪毙

如何实现深刻的表达?

真正深刻的表达应该依靠结构的力量,而不是依靠单一语言的力量。通过建构片子中人物的相互关系来呈现深刻。

提示

- 结构的力量

- 人物关系

- 不依赖单一语言

什么是”零视角”?为什么要避免?

“零视角”是创作初期常见的错误,即只盯着一个人的行为和变化。视角越宽,观察事物的深度就越深。

提示

- 单一视角

- 只盯一个人

- 观察深度受限

什么是三段式创作方法?

三段式创作方法:在开拍之前决定关注方面,在拍摄中发现价值,在剪接时表达主题,在观众收看时产生结论。

提示

- 开拍前确定关注点

- 剪接中表达主题

- 观众观看时产生结论

什么是思维的”坐标系”?它的作用是什么?

思维的”坐标系”是知识背景和思考角度的结合。确定坐标系后,可以为任何题材提供观察和判断的角度,以及选择和取舍的依据。

提示

- 知识背景

- 思考角度

- 观察判断依据

如何理解”结构即信息组合”?

结构是信息的组合,通过围绕判断和结论组织相关信息,利用多方信息元素促成主题,引导观众对结论的判断。

提示

- 多方信息元素

- 围绕结论建立

- 引导观众判断

如何在创作过程中保持对选题的深入思考?

要区分选题(事件本身)和主题(深入挖掘和思考)。确定选题后,需要从不同角度探讨其背后的意义和价值,找到值得关注和探讨的主题,使节目具有深度和意义,避免停留在表面的报道和描述。

提示

- 选题与主题的区别

- 事件本身 vs 深入挖掘

- 多角度探讨

- 避免表面报道

如何通过结构增强叙事的深度和走向?

结构是建构片子中相关人物和相互关系的方式。通过合理的结构安排,呈现人物关系,揭示更深刻的主题和内涵。利用结构的力量来深化主题,是基本的创作方法。要明确要表达的思想,并通过结构安排来实现这一思想的表达。

提示

- 结构的力量

- 人物关系建构

- 主题深化

- 思想表达

如何通过逆向思维把握选题的多种可能性?

通过研究被放弃的选项及其原因,可以理解保留当前选题的坚定理由和背后的思考过程。这种逆向分析有助于深入理解选题的价值和意义,发现更多潜在的可能性和角度,为创作提供更广阔的视野和思路。

提示

- 关注被放弃的选项

- 分析放弃原因

- 理解保留理由

- 发现潜在可能

为什么不要说随便?

- “随便”是对生活态度的放弃,是对选择权的轻率交出。

- 真正的自由不在于无所谓,而在于有意识地做出每一个选择。